-

2021-12-01

2021-12-01 科技日报北京11月30日电 (记者张梦然)胰腺癌的侵袭性很强,患者预后很差,5年生存率仅为5%,而大多数与胰腺癌相关的死亡是由于肿瘤转移侵入了其他器官。在《eLife》发表的一项研究中,日本大阪大学研究人员揭示了一种以前未知的胰腺癌转移机制,这种分子机制或是开发有效靶向治疗的第一步。 该项研究分析了人类胰腺肿瘤组织,并证明一种名为ARL4C的小信号蛋白会在胰腺癌患者中过表达。关于这种蛋白质功能的初步研究结果表明,它可能与胰腺癌细胞的迁移和侵袭能力有关。 为了对此进行研究,并确认ARL4C在侵入胰腺癌细胞中的位置,研究人员精心设计了一个模拟癌细胞侵入人体的实验。他们创建了一查看更多 -

2021-11-30

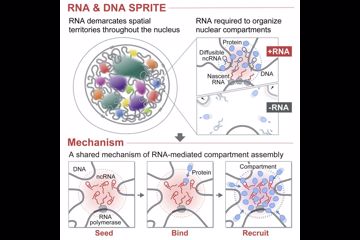

2021-11-30 在对人类基因组进行解读后,科学家们曾大失所望。自诩为“万物之灵”的我们,基因组中居然只有区区两万多条基因,没比不起眼的果蝇多多少。在编码DNA的序列之外,更有约98%的基因组意义不明,看似没有任何作用。为此,也有人说我们的基因组里都是“垃圾DNA”。 然而随着生命科学的不断发展,人们也逐渐意识到自己曾经的目光短浅。即便基因组中的不少序列并不编码蛋白质,但相应产生的RNA却有着自己不可或缺的功能。先前,已经有很多研究指出非编码RNA参与了大量基因的调控,控制基因的开关,缔造了各式各样的细胞。而顶尖学术期刊《细胞》杂志最近发表的一篇封面论文,则揭示了RNA的另一项重要功能——查看更多 -

2021-11-30

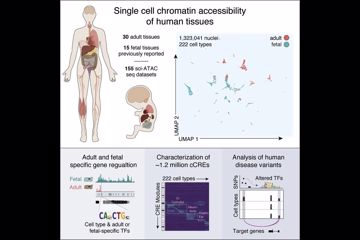

2021-11-30 这些DNA占据人体基因组的98%,但它们无法编码蛋白质,一度被认为是“垃圾”……直到最近,这些非编码区DNA在生命活动和疾病中的作用才开始受到重视。在一项发表于《细胞》杂志的研究中,美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)任兵教授带领的团队就利用一段关键的非编码区域,绘制出人类基因组单细胞染色质图谱,为我们理解众多疾病的机制提供重要的数据支持。 21世纪初,人类对自身的认知因为一个规模浩大的国际合作项目而前进了一大步。人类基因组计划绘制出人体97%的基因组,这个伟大的项目为我们谱写了一本鸿篇巨制的生命天书。不过人们也注意到,仍有大量生命现象无法通过这张人类基因组草图得到解释,查看更多 -

2021-11-30

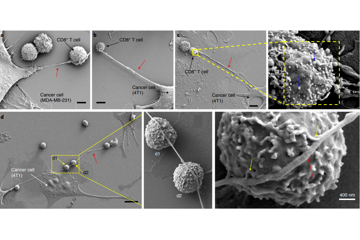

2021-11-30 我们可能经常看到一些研究称癌细胞是如何巧妙地逃避免疫细胞的追杀,最终潜伏起来慢慢生长的。但如此狡猾的癌细胞就甘愿一直这么隐忍吗? 《自然-纳米技术》的一项研究完全颠覆了之前的一些设想,癌细胞不仅会躲藏,更会主动入侵免疫细胞,根本不是我们想象的一样“怂”,只是这种行为太过隐匿,之前从来没有被发现而已。 新研究发现,当癌细胞与免疫细胞共处时,前者会伸出极其微小的“触手”来从邻居中窃取生存必须的物质。 正常情况下,特定的一些细胞确实会生长出一些像触手的纳米管,这些管道可以供相邻的两个细胞进行物质传输,其中就包括能生产能量的线粒体。 癌细胞在演化过程中也学会了这一方法,只是他们不查看更多 -

2021-11-30

2021-11-30 从灭活疫苗到重组蛋白疫苗,再到mRNA疫苗……从疫情之初起,全球科学家开发出的多款新冠疫苗为我们构筑了一道坚固的防线,大大降低了我们被病毒攻击的几率。不过,这道对抗新冠的防线依然存在缺口——例如,免疫缺陷人群无法得到足够的保护。 今日,《自然》杂志的一篇论文让我们看到了弥补漏洞的希望。德国蒂宾根大学领衔设计的一款名为CoVac-1的多肽新冠疫苗,在1期临床试验中展现出了良好的安全性、反应原性和免疫原性,并且对目前的各种突变株均有良好的保护效果。目前,针对该疫苗的2期临床试验正在开展。 无论是先天性免疫缺陷,还是由癌症、感染等造成的继发性免疫缺陷,当这类人群无法正常产生足够查看更多 -

2021-11-30

2021-11-30 抗体,是免疫系统识别和抵抗病毒、细菌等病原体的重要武器。自然界潜在的病原体多得数不清,要有效地清除感染,B细胞就得见招拆招,生产出多种多样不同的抗体分子。科学家们早就发现,B细胞编码抗体的基因不能一成不变,有时需要DNA序列发生改变。 日前,来自加拿大和法国的两支研究团队在顶尖学术期刊《自然》背靠背发表论文指出,多样化抗体的形成过程中,一条过去“名不见经传”的基因FAM72A起着关键作用。 不仅如此,研究人员发现,这个基因的功能与诱发突变(mutagenesis)密切相关,因此不仅事关抗体,它还将为我们提供对癌症发生、发展机理的新认识。 以往的研究指出,抗体产生的过程中有查看更多 -

2021-11-30

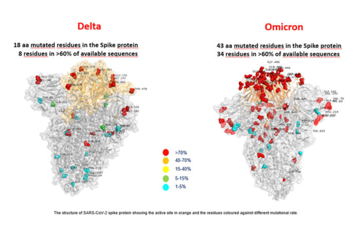

2021-11-30 11月27日,意大利罗马耶稣儿童医院的多模式医学实验室公布了全球首张关于新冠病毒变异毒株Omicron(奥密克戎)的图片。图片显示,Omicron毒株拥有更多的刺突蛋白突变。 德尔塔毒株与奥密克戎毒株刺突蛋白突变对比图,变化最大的区域用红色标记(图片来自罗马儿童医院) 在德尔塔变异毒株中突变的氨基酸残基数量为18个,而在新毒株奥密克戎中则有43个。这些变异多样化,且大部分位于与人体细胞相互作用的区域。研究人员表示,这并不一定意味着奥密克戎更危险,而是意味着病毒为了更加适应人类物种,产生了另一种突变。进一步的研究将告诉我们这种适应是中性的不那么危险的,还是更危险的。 “超级查看更多 -

2021-11-30

2021-11-30 近一年来,新冠疫苗为疫情防控提供了重要手段。随着病毒新变种的流行,以及接种长时间后免疫力的潜在变化,额外接种加强针已被不少人排上了日程。加强针的直接目的之一是刺激人体内产生更高水平的中和抗体。抗体水平与疫苗保护效果之间的关系也越来越受到人们的重视。 然而,临床上目前还没有专门用于在接种新冠疫苗后检测中和抗体的工具;更关键的是,新冠中和抗体浓度达到多少才肯定会保护接种者不受感染,也还缺少公认的标准。 近期,顶尖学术期刊《科学》发表了一项临床试验结果,为新冠疫苗诱导的抗体水平与防护感染的保护力之间的关系,提供了重要的数据。 在这项名为COVE的3期临床试验中,研究人员评估了参查看更多 -

2021-11-30

2021-11-30 导读:Protollin是一种用于神经系统疾病的新型免疫刺激疗法制剂。 经过多年的准备,布莱根妇女医院的科学家们日前正准备开始一项临床试验,该试验将评估使用鼻内疫苗预防阿尔茨海默病(AD)的效果。 候选疫苗使用免疫调节剂Protollin并通过激活颈部淋巴结中的单核细胞起作用,这些单核细胞进入大脑后,会开始清除β淀粉样斑块(阿尔茨海默病的生物标志物之一),而不会产生抗体。此次研究的负责人、安罗姆尼神经疾病中心的联合主任Howard L. Weiner医学博士已经在该领域有超过25年的经验,最终决定进行第一次人体试验的灵感来自动物模型的成功。 这种新型的免疫学方法如果成功是查看更多 -

2021-11-30

2021-11-30 本期文章:《自然—方法学》:Online/在线发表 美国德克萨斯大学西南医学中心Wei Xu、John W. Schoggins等研究人员合作开发出改造的黄热病疫苗YFV-17D,可用于顺行的跨神经元追踪和基因控制。相关论文于2021年11月25日在线发表在《自然—方法学》杂志上。 研究人员在黄热病减毒活疫苗YFV-17D的基础上开发了一个逆行病毒系统。YFV-17D的复制或包装缺陷的突变体可以在大脑中重组,从而导致高效的突触特异性和仅有逆行的跨神经元传播,这可以被控制从而实现单突触或多突触追踪。此外,YFV-17D突变体的诱导性瞬时复制足以诱导永久性的跨神经元遗传修饰,查看更多

用户登录

还没有账号?

立即注册