-

2021-12-17

2021-12-17 从小我们就知道要注意卫生,避免“病从口入”,因为自然界很多细菌,一旦突破人体免疫防线,可能造成疾病。例如,志贺菌(Shigella)就是一种常见致病菌,又称痢疾杆菌,经过被污染的食物或水进入人体,可能引起细菌性痢疾,造成出血性腹泻和严重的肠道炎症。 图片来源:123RF 弄清楚致病细菌如何感染宿主细胞,以及宿主细胞如何抵御致病细菌,是提供方法预防和治疗疾病的基础。 在抗细菌天然免疫领域,北京生命科学研究所的邵峰博士多年来做出了很多重要发现,指出细菌侵入宿主细胞后,细胞通过一种叫做焦亡(pyroptosis)的死亡过程,引起抗菌炎症反查看更多 -

2021-12-17

2021-12-17 今天凌晨,《科学》网站公布了2021年度科学突破的评选结果,人工智能(AI)准确预测蛋白质结构最终当选。这项生命科学领域的革命性突破解决了持续50年的重大生物学难题,并为探索人体与生命的本质铺平了道路。 1972年12月,美国生物化学家Christian Anfinsen博士站在瑞典斯德哥尔摩国际会议中心的舞台中央,在全世界的聚光灯下领取属于他的荣誉。这位新科诺贝尔化学奖得主在获奖演讲中,提出了一个简单而深邃的猜想。此后的半个世纪里,全世界的科学家为之困惑,但也为之着迷。这就是蛋白质折叠问题——蛋白质的氨基酸序列,应该能完全决定这个蛋白质的结构。 ▲蛋白质结构完全决定了其查看更多 -

2021-12-17

2021-12-17 新华社伦敦12月16日电(记者郭爽)英国卫生安全局16日公布的数据显示,该国累计新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例已激增至11708例,奥密克戎毒株传染数R值已升至3至5之间,即每个感染者平均传染3到5个人,而该国目前德尔塔毒株传染数R值为1.1至1.2之间。 英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂当日说,奥密克戎毒株感染病例激增可能将导致单日新增新冠入院病例数超过去年冬季峰值时的水平,当时英国单日新增入院病例数曾超过4500例。惠蒂此前警告说,随着奥密克戎毒株加速传播,英国正面临“相互叠加的”双重打击,即德尔塔毒株感染病例持续高位,同时奥密克戎毒株感染病例“迅速增长”。未来几周可能查看更多 -

2021-12-17

2021-12-17 一旦停药,病毒就会卷土重来。艾滋病药物与HIV病毒犹如警匪之战,警察出动,犯罪分子就会躲回“老窝”,一旦收兵,它们会立刻东山再起。要想一举剿灭HIV病毒,就必须摸清它的“老窝”,病毒潜伏库。 在17日凌晨发表于《细胞》的一项研究中,中国医学科学院病原生物学研究所教授何玉先团队与中国医学科学院医学实验动物研究所研究员薛婧团队合作,发现了艾滋病的强效治疗和预防药物,探寻了HIV病毒的“老窝”,初步揭示了病毒潜伏库特征和免疫控制机制。 “停”不下来的药 由于尚无有效的根治药物和疫苗,艾滋病也被称为“超级癌症”“世纪杀手”。 据世界卫生组织消息,2020年全球约有3770万艾滋病查看更多 -

2021-12-17

2021-12-17 16日,记者从复旦大学获悉, 复旦大学类脑研究院生物医学人工智能团队的相关研究成果《原核生物基因的生物地理学研究》(“Towards the biogeography of prokaryotic genes”)以长文(Article)形式发表于《自然》(Nature)主刊。 微生物在地球中无处不在,隐藏在人们的皮肤、肠道以及土壤、河流、海洋等环境,构成一个个复杂的微生物组(microbiome)群落。它们在不同环境下与不同宿主共生互动,成为影响人类健康、疾病发展、地球生态变化的重要因素。传统微生物组研究按照人类微生物、海洋微生物等不同栖息地分别进行研究,无法在全球视野下查看更多 -

2021-12-15

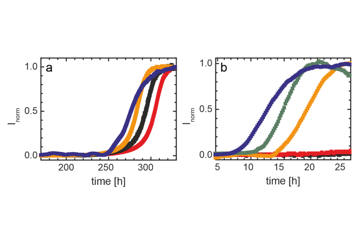

2021-12-15 COVID-19大流行中,mRNA疫苗以创纪录的速度开发为世界抗击疫情作出巨大贡献。然而对于人类免疫缺陷病毒(HIV),由于其具有丰富的遗传多形性,且能对宿主的基因组进行整合,给疫苗开发带来巨大困难。 12月9日发表在Nature Medicine上的一篇研究进展,为开发mRNA疫苗以攻克HIV带来希望。该研究由美国国立卫生研究院(NIH)下属国家过敏症和传染病研究所(NIAID)的Paolo Lusso博士领导,其他NIAID科学家、mRNA巨头Moderna和其他机构的研究人员共同合作。 研究结果显示,新型mRNA疫苗安全性较高,并能同时诱发体液免疫和细胞免疫过程。与查看更多 -

2021-12-15

2021-12-15 新冠病毒的可怕之处,在于它不仅会引起呼吸道的症状,还会影响其它组织和器官。最近,一些研究发现部分年轻人在感染新冠后,竟然出现了帕金森病的症状!而一篇最新论文则表明,这可能不是偶然…… 在美国化学会旗下的ACS Chemical Neuroscience期刊上,研究人员们发现新冠病毒的N蛋白可以和α-突触核蛋白相互作用,加速淀粉样沉积的形成。而α-突触核蛋白,正是帕金森病的典型病理蛋白之一。 由病毒感染引起神经退行性病变的案例并不罕见。在1918年的流感大流行期间,人们就发现同期的昏睡性脑炎病例有所增加,随后也出现了不少脑炎后的帕金森病。只是人们不知道,究竟是病毒感染带来的查看更多 -

2021-12-15

2021-12-15 广泛中和抗体C10二价结合模型 课题组供图 中国科学院深圳先进技术研究院脑信息中心正高级工程师、中国科学院深圳理工大学(筹)生命健康学院教授张小康 黄病毒(包括寨卡与登革等)通过蚊子等昆虫可以迅速传播,全球每年约有4亿人感染,其广泛流行于热带和亚热带地区。例如在我国,每年7月—11月是广东省登革热疫情高发期。目前没有针对于寨卡病毒和登革病毒的有效疫苗及特效药,使得现有治疗手段多以对症治疗为主。针对疫苗的优化与设计,科学家们将目光放在了与疫苗研发密切相关的抗体上。 12月1日,中国科学院深圳先进技术研究院脑信息中心/中国科学院深圳理工大学(筹)生命健康学院张小康课题组联合法查看更多 -

2021-12-15

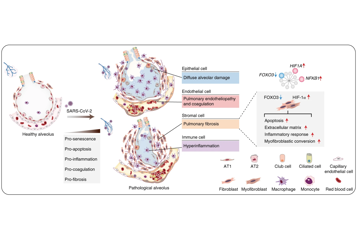

2021-12-15 近日,在线发表于《自然—细胞生物学》杂志的一项成果中,我国学者深度解析了老年新冠肺炎(COVID-19)患者肺组织的细胞和分子病理表型组特征,进一步认识了COVID-19肺损伤的关键细胞和分子机制、建立了肺衰老与COVID-19损伤的科学联系,为提高重症和危重症诊治水平提供了科学依据。 据统计,新冠肺炎住院死亡病例中,70%以上为年龄超过65岁的老年人。与年轻群体相比,老年群体感染新型冠状病毒(SARS-CoV-2)后更易发展为重症和危重症,甚至死亡。肺是SARS-CoV-2感染和损伤的主要靶器官,严重肺损伤导致呼吸衰竭是COVID-19患者主要死因。 目前,基于老年患者查看更多 -

2021-12-15

2021-12-15 科技日报北京12月14日电 (实习记者张佳欣)癌细胞离开原发肿瘤后会通过“休眠”来躲避免疫和药物治疗,但当其“苏醒”后,会扩散到身体不同组织并复发,形成转移性癌症。癌细胞如何保持数年休眠状态以及为何会“苏醒”一直是癌症研究中的一个重大谜团。近日,美国西奈山伊坎医学院Tisch癌症研究所的研究人员解决了这一关键问题。 根据13日发表在《自然·癌症》杂志上的研究结果,癌细胞通过在自身周围环境中分泌Ⅲ型胶原蛋白来保持“休眠”,当胶原蛋白水平逐渐下降时,癌细胞就会“苏醒”。研究人员发现,通过用这种胶原蛋白丰富癌细胞周围的环境,他们可以迫使癌细胞保持休眠状态,防止肿瘤复发。 癌症患查看更多

用户登录

还没有账号?

立即注册