-

2023-12-22

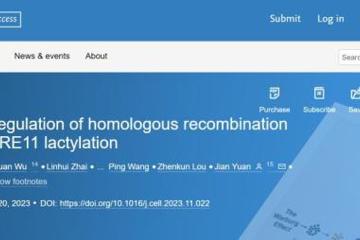

中新网上海12月21日电 (童艺)在肿瘤细胞代谢中所产生的大量乳酸,成为肿瘤细胞的“帮凶”,帮助肿瘤细胞躲避化疗药物的杀伤,从而导致化疗耐药。21日零点,同济大学医学院/附属东方医院袁健教授课题组在国际顶级学术期刊《细胞》(Cell)上发表了这一重要研究成果。 这一重要发现为肿瘤代谢与DNA损伤修复之间的联系提供了新的理论依据,也为克服肿瘤耐药提供了潜在的靶点和策略。 北京时间21日零点,同济大学医学院/附属东方医院袁健教授课题组在国际顶级学术期刊《细胞》(Cell)上发表了这一重要研究成果,论文题为“Metabolic Regulation of Homologous Recombinati查看更多 -

2023-12-22

12月22日,复旦大学上海医学院(以下简称“复旦上医”)徐彦辉团队首次用结构重现出了转录从头起始的16个连续动态全过程,揭示了通用转录因子(GTFs)和转录泡协同RNA聚合酶Pol II调控转录起始向转录延伸转变的分子机制,该研究在线发表于《科学》。 转录是基因表达调控的核心,真核细胞的基因转录需要经历起始、延伸、终止等多个阶段,其中转录起始过程涉及十余个复合物上百个蛋白的巨大转变。几十年来,众多的实验室利用生物化学、单分子生物物理以及结构生物学等方法开展了大量探索性的工作,但对其发生过程和分子机制的理解还不够深入。 启动子逃逸是转录从起始到延伸的关键转折步骤,为解析此过程的动态变化,徐彦辉团查看更多 -

2023-12-22

近日,南方医科大学教授郑磊/王前/司徒博团队取得重要科研突破,成功开发出一种新型肠道屏功能评估标志物——外周血细菌源性囊泡。该成果发表于国际细胞外囊泡学会(ISEV)官方期刊《细胞外囊泡杂志》(Journal of Extracellular Vesicles)。 细菌源性囊泡(Bacterial Extracellular Vesicles,BEVs)是由细菌在生长过程中产生的囊泡状纳米颗粒,这些囊泡被认为是深入理解细菌与宿主互作的新途径。尽管BEVs在人体血液中的存在已被确认,但其具体来源和释放机制尚不明确,其在生物学和临床上的意义亦待进一步探究。 研究团队通过基于纳米流式细胞术的平台,高查看更多 -

2023-12-21

中南大学湘雅医院胃肠外科/湖南省胃肠肿瘤诊断治疗精准实验室教授陈子华科研团队对胃癌样本的单细胞RNA联合单细胞TCR测序数据进行分析,在单细胞分辨率下定义胃癌瘤内异质性并探索相关的肿瘤恶性特征,发现单细胞测序有望揭示胃癌异质性。 近日,该成果发表在Clinical and Translational Medicine上,湘雅医院胃肠外科教授刘合利为共同通讯作者,副教授葛杰为论文第一作者,湘雅医院为第一单位和唯一通讯单位。 胃癌在我国的发病率和死亡率高居全部恶性肿瘤的第三位,我国的胃癌患者具有分期晚、肿瘤负荷大、异质性强、预后不良等特点,目前的表型分类如Lauren分型和WHO分型在指导治疗决策查看更多 -

2023-12-21

伯恩哈德·克里斯默博士和斯蒂芬妮·格龙德教授在图宾根大学微生物学和感染医学研究所(IMIT)的微生物实验室工作。图片来源:图宾根大学 德国图宾根大学研究人员从人类鼻子中发现了一种新的抗生素物质,可用来对抗病原体。这种名为epifadin的分子是由表皮葡萄球菌的特定菌株产生的。他们将epifadin归为一类前所未知的新型抗菌化合物,它可杀死微生物,也可作为开发新型抗生素的先导结构。研究论文发表在12月18日《自然·微生物学》杂志上。 人类的鼻子、皮肤和肠道既有良性细菌,也有致病细菌。这些微生物共同生活在微生物群落中。如果微生物群变得不平衡,病原体可能会增加,人体就会生病。表皮葡萄球菌自然存查看更多 -

2023-12-20

何梁何利基金2023年度科学与技术奖评选结果揭晓。 何梁何利基金是香港爱国金融实业家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟先生于1994年3月30日捐资创立的、以奖励中华人民共和国杰出科技工作者为宗旨的科技奖励基金。依据《评选章程》规定的“公平、公正、公开”评选原则,经过提名推荐、专业评审、考察听证、终评审定的既定程序,经评选委员会全体会议评选决定,2023年度有1名为我国科技进步与创新作出卓越贡献的杰出科技工作者,荣获“何梁何利基金科学与技术成就奖”,授予证书、奖金100万港元;32名在科学技术领域作出重大发明、发现和科技成果的优秀科技工作者,荣获“何梁何利基金科学与技术进步奖”,各授予证书、奖查看更多 -

2023-12-20

一种使用深度学习方法设计出来的新蛋白质。图片来源:华盛顿大学医学院蛋白质设计研究所 美国科学家借助机器学习软件,创建出一批具有非凡结合强度的蛋白质分子。这些分子与包括人类激素在内的各种生物标志物具有极高的亲和力和特异性。而且,有些分子与其目标之间实现了迄今最高的相互作用强度。最新研究有望在新药研发、疾病检测和环境监测等领域大显身手。相关论文发表于18日出版的《自然》杂志。 由华盛顿大学医学院教授戴维·贝克领导的团队着手创造可与胰高糖素、神经肽Y、甲状旁腺激素和其他螺旋肽靶点结合的蛋白质。这类分子在生物系统内至关重要,但其缺乏稳定的分子结构,导致药物和诊断工具极难识别。抗体可检测出其中一些查看更多 -

2023-12-20

《自然》12月14日发表了一系列来自脑科学计划—细胞普查联盟(BICCN)的论文,报告了迄今为止最为全面、详细的小鼠完整大脑细胞图谱。 新的发现对大脑的结构和组织,以及单个脑细胞和神经回路的功能进行了阐释。这些工作提供了一个新工具,可供进一步研究哺乳动物大脑的发育和演化,包括不同类型细胞组织可能如何造成神经系统疾病等。 哺乳动物大脑复杂多样的活动受高度特化的神经回路控制,这些回路由功能特性各异的众多细胞类型组成。为了理解大脑的运作,需要详细了解大脑的细胞类型及回路的组织和功能。 之前探测大脑的工作受限于选定的区域,但BICCN的9篇新论文及相关工作,提供了针对整个小鼠大脑的详细调查结果。 其中查看更多 -

2023-12-20

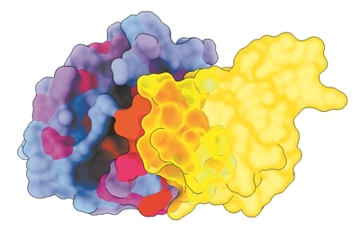

人类蛋白质KRAS(蓝色)与其伴侣之一RAF1(黄色)相互作用的三维图。图片来源:西班牙巴塞罗那基因组调控中心 科技日报北京12月18日电 (记者张梦然)西班牙巴塞罗那基因组调控中心和英国惠康桑格研究所研究人员已全面鉴定了在蛋白质KRAS中发现的变构控制位点。这些正是药物开发中备受关注的靶点,新发现或有助控制癌症中的这些关键蛋白。18日发表在《自然》杂志上的这一研究提供了KRAS的第一个完整控制图谱。 KRAS存在于十分之一的人类癌症中,在致命类型的胰腺癌或肺癌中的存在率更高。它被称为“死星”蛋白,因为它呈球形且缺乏药物靶向的良好位点。出于这个原因,KRAS自1982年首次被发现以来,一查看更多 -

2023-12-20

科技日报北京12月19日电 (记者马爱平)19日,记者从中国农业科学院茶叶研究所获悉,该所茶叶质量与风险评估创新团队首创了一种茶多酚原位自组装技术,并用此技术构建出茶多酚金属纳米生物材料,为新型稳态茶多酚材料的设计提供了新思路。团队研究发现,新材料可有效清除耐药菌引起的伤口感染,拓展了茶多酚在生命健康领域的应用。相关研究结果日前在线发表于国际权威期刊《先进材料》上。 茶多酚是茶叶口味的关键物质,也是茶叶中含量最高的活性成分,具有抗氧化、抗菌和调节代谢疾病等功能。但茶多酚含有多个酚羟基,容易被氧化而发生化学结构改变,致使其在生物体内利用度低。 “为解决此难题,团队利用茶多酚的结构特性开发了一种普查看更多

用户登录

还没有账号?

立即注册